Blog

GUÍA DE AVES DEL PARQUE DEL RETIRO

Los casi 20.000 árboles de más de un centenar y medio de especies diferentes, repartidos en un espacio de 125 hectáreas hacen posible en el Parque del Retiro un sueño ornitológico que alberga desde especies más comunes como mirlos, urracas, gorriones y varias especies...

1816, el año sin verano

La noche del 12 de mayo de 1816, la ciudad de Quebec estaba helada como solía estarlo en diciembre, y el 14 amaneció cubierta de nieve. El día 6 de junio la ciudad de Nueva York, completamente cubierta por un manto blanco, presentaba un aspecto navideño. En apenas...

El plan nazi para destruir la economía británica

El plan nazi para destruir la economía británica. El Tercer Reich alemán no dejó de tramar planes para debilitar la economía de las potencias aliadas. Una de esas estrategias fue ideada por Reinhard Heydrich, aprobada por Heinrich Himmler y ejecutada por el...

Una silla eléctrica que no había donde enchufar

Una silla eléctrica que no había donde enchufar. Menelik II fue el emperador de Etiopía entre 1889 y 1913.Cuando se enteró de que en Estados Unidos se había puesto punto y final a la vida de William Kemmler con la silla eléctrica, a Menelik le pareció que aquello era...

Historia de un rey francés y su mala suerte

Historia de un rey francés y su mala suerte. Enrique II reinó en Francia entre 1547 y 1559. Disfrutaba de participar en torneos y justas con el peligro que ello entrañaba. En la celebración de la boda entre Felipe II e Isabel de Valois, su hija, tuvo lugar, entre...

El Metropolitano ayer y hoy

A principios de los años veinte se comenzaron las obras del Stadium Metropolitano de Madrid, que fue inaugurado el 13 de mayo de 1923, durante el mandato de Julián Ruete como presidente del Athletic Club de Madrid. El nuevo campo de fútbol era compartido con otros...

Esconde la mano que viene la vieja

En la calle Princesa se produjo, en 1952, uno de los casos más extraños, enigmáticos y con más repercusión en los medios de comunicación de los que se recuerdan en Madrid. El suceso fue truculento y, lo que aún resultaba más inquietante, no tenía explicación...

El Salón Del Prado

El Salón del Prado. Lugar de encuentro y de ocio, el que ahora conocemos como Paseo del Prado, tuvo los nombres de Prado de Atocha, Prado de los Jerónimos o Prado Viejo, nombre este último, que era común entre el pueblo. La reforma urbanística iniciada en tiempos de...

Philanthus triangulum, lobo de las abejas

Philanthus triangulum, lobo de las abejas. Philanthus triangulum es una avispa conocida con el nombre de avispa lobo o lobo de las abejas por su especialización en capturar abejas comunes Apis mellifera, algo que no gusta mucho a los apicultores. Se trata de un...

De pastelero a rey de Portugal, un impostor a la española

De pastelero a rey de Portugal, un impostor a la española. El 11 de junio de 1577 falleció el rey Juan III de Portugal. Le sucedió Sebastián I, que se convirtió en un joven y brioso guerrero con ganas de combatir. Una circunstancia vino a fijar de un modo perenne su...

El escarabajo de nariz sangrante

El escarabajo de nariz sangrante Este pequeño coleóptero de unos 2 cm de longitud, perteneciente a la familia de los crisomélidos -Chrysomelidae-, no puede volar y su caminar es lento, por lo que, en principio, es susceptible de ser fácilmente depredado. Para...

La tragedia del príncipe don Carlos

Felipe II de España (1527-1598) reinó durante más de cuarenta años, desde 1556 hasta su fallecimiento en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luces y sombras dan color a aquel período, tal vez uno de los más apasionantes de la Historia de España, y sobre el...

¿Por qué pican los mosquitos?

¿POR QUÉ PICAN LOS MOSQUITOS? Entre las diversas especies de mosquitos presentes en la península Ibérica, algunas de los géneros Culex, Culiseta, Aedes, Phlebotomus o Anopheles pican al ser humano. La mayoría de las especies son nocturnas o crepusculares, pero algunas...

Acoma. Españoles en Nuevo México

ACOMA. ESPAÑOLES EN NUEVO MÉXICO Algunos de los heroísmos y penalidades más característicos de los exploradores en nuestro dominio, ocurrieron alrededor de la asombrosa roca Acoma, la extraña ciudad empinada de los pueblos queres. Todas las ciudades de los indios...

Letuario y aguardiente

LETUARIO Y AGUARDIENTE. EL DESAYUNO DEL SIGLO XVII "Ande yo caliente y ríase a gente. Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y en las mañanas de invierno naranjada y aguardiente y ríase la...

El accidente del príncipe Don Carlos

EL ACCIDENTE DEL PRÍNCIPE DON CARLOS El domingo 19 de abril de 1562, a las doce y media del día, al bajar el príncipe por una escalera angosta del palacio arzobispal se resbaló, rodó algunos escalones y vino a dar contra una puerta que se hallaba cerrada. Terrible...

El cautiverio del cardenal Cisneros

EL CAUTIVERIO DEL CARDENAL CISNEROS No pudo Cisneros prolongar mucho tiempo su estancia en Roma, en donde ejerció su profesión de abogado, pues cuando empezó a ser conocido, tuvo noticia de la muerte de su padre y determinó volver a España para ser el consuelo de su...

Madrid en la Guerra de la Independencia

MADRID EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Causa admiración entrando en Madrid a la mañana por la Puerta de Toledo, y la Plaza de la Cebada donde se hace el mercado, el concurso tumultuoso de las gentes del campo y de las provincias, diversamente vestidas, que llegan,...

Un ejemplo de la decadencia política en la España de Carlos II

UN EJEMPLO DE LA DECADENCIA POLÍTICA EN LA ESPAÑA DE CARLOS II El cuerpo, no ya consultivo, sino ejecutivo, que ambas cualidades reunía, que mayor autoridad y poder tenía desde Felipe II, era el Consejo de Estado. Carlos V le llamaba “el saber, poder y entender; los...

El eclipse de sol de 1905 desde la cumbre del Guadarrama

EL ECLIPSE DE SOL DE 1905 DESDE LA CUMBRE DEL GUADARRAMA. Por Eduardo Caballero de Puga En agosto de 1905 el Alto del león (Puerto de Guadarrama) es el lugar elegido para observar el primer eclipse de sol del siglo XX. El autor, Eduardo Caballero de Puga, nos narra...

Cuando la sangre no se mezcla

Cuando la sangre no se mezcla. “...El príncipe parece ser extremadamente débil. Tiene en las dos mejillas una erupción de carácter herpético. La cabeza está enteramente cubierta de costras. Desde hace dos o tres semanas se le ha formado debajo del oído derecho una...

Esta noche se hunde el barco más poderoso del mundo

Son las 21 horas del día 14 de abril de 1912. Las aguas del Atlántico norte mantienen la cristalina quietud que han mostrado a lo largo del día. Los lujosos salones de primera clase acogen a los selectos pasajeros. Son buenos tiempos para los ricos, más o menos como...

El tiempo de los flagelantes

Henrici de Hervordia, un dominico alemán, cuyo verdadero nombre era Heinrich von Herford (1300-1370), describió en su Liber de rebus memoriabilioribus la forma en que los flagelantes se azotaban para calmar la ira divina que, según sus creencias, era la causa de la...

Veraneantes de principios del siglo XX

Miraflores de la Sierra. © de la foto, Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra El verbo veranear está en franca decadencia. Ahora es difícil escuchar expresiones como “irse de veraneo” o “veraneantes”. Ni siquiera nos vamos de vacaciones, lo hemos reducido a pasar...

Solanum dulcamara, dulcamara, uvas del diablo

Solanum dulcamara, dulcamara, uvas del diablo como es conocida de forma común, presenta unas inconfundibles flores y unos frutos de un intenso color rojo que hacen que esta trepadora perenne no pase desapercibida, aunque lo intenta, ya que Solanum dulcamara suele...

Garrapatas, un ácaro a temer

Las garrapatas se encuentran donde haya animales que puedan suministrarles alimento. Ello significa que no hay prácticamente ningún lugar en el campo que no sea susceptible de la presencia de estos arácnidos. Animales como los zorros, jabalíes, conejos y, en general,...

Bernaldo de Quirós, toda la sierra en su corazón

Bernaldo de Quirós, toda la sierra en su corazón. Constancio Bernaldo de Quirós y Pérez (Madrid 1873-México 1959), abogado criminalista y autor de numerosas obras en el ámbito del Derecho, fue profesor en la Universidad Central de Madrid y en la Institución Libre de...

Las chicharras son para el verano

Chicharras, cigarras o cigarrilas, son insectos pertenecientes al orden de los hemípteros. Nada que ver -excepto que son insectos- con los saltamontes y los grillos, que forman parte del orden de los ortópteros. Lo que si tienen en común es su capacidad para emitir...

Es tiempo de medusas

Pesadilla de bañistas en nuestro litoral, especialmente en esta época, el verano, las medusas son, además de seres fascinantes por sus capacidades y belleza, un peligro objetivo cuando se presentan agrupadas en las zonas de playa. En las costas españolas podemos...

Abejas y abejorros, precauciones a tomar

Las abejas domésticas miden entre 1 y 2 cm de longitud, mientras que los abejorros son más grandes, anchos, pesados y emiten un sonoro zumbido al volar. La abeja es de color marrón, más o menos oscuro, con bandas alternas negras. Los abejorros presentan diferentes...

Arnica montana, árnica

Arnica montana, árnica en su nombre común, es una planta herbácea rizomatosa, perteneciente a la familia de las asteráceas, que mide entre 20 y 50 cm de altura y que se distribuye en la península Ibérica por la cornisa cantábrica, Galicia y Pirineos. Prefiere zonas...

Colchicum autumnale, cólquico

Colchicum autumnale, cólquico, mataperros, despachapastores o azafrán bastardo, como también se conoce a esta planta bulbosa de la familia de las liliáceas, se caracteriza por unas flores muy parecidas a las del azafrán, que parecen salir directamente del suelo. Miden...

Buthus occitanus, nuestro escorpión «made in spain»

Buthus occitanus, nuestro escorpión "made in spain". Mide entre 8 y 10 cm, se puede ver a lo largo de toda la Península, aunque con mayor facilidad en zonas más secas y de alta temperatura. Durante el día permanece en su refugio, del que sale al atardecer para...

Lo que tuvo que ver un volcán en el inicio de la Revolución Francesa

Lo que tuvo que ver un volcán en el inicio de la Revolución Francesa. Entre 1789 y 1799 Francia vivió un momento clave para la historia de Occidente. La Revolución Francesa estableció un nuevo equilibrio social, basado en unos principios que hoy son la base de los...

Los castigos a bordo de la galera

Los castigos a bordo de la galera. La orden general del Adelantado Mayor de Castilla, de 30 de mayo de 1586, establecía medidas disciplinarias como las siguientes: “Que se guarde el agua con mucho cuidado hasta que se vuelva a España. Que los esclavos, aunque sean...

La pena de galeras

Nada apetecible ofrecía la galera para alistarse voluntariamente en ella, salvo una cosa, que quien lo hiciera fuera buscando un lugar donde ocultarse de la Justicia, de los acreedores o de los ajustes de cuentas. Al margen de estos hombres que de forma voluntaria se...

La meteorología y la bomba atómica sobre Nagasaki

La historia de Japón, siempre ligada a las fuerzas de la naturaleza, tuvo ocasión, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de comprobar como los fenómenos atmosféricos decidían su destino, o al menos, el de una de sus poblaciones, Nagasaki. El 6 de agosto de 1945,...

El Cervantes perseguido por la Justicia

A sus 22 años, Miguel de Cervantes no puede llegar a conocer, al menos en la Península, cómo concluye la guerra de Granada. Tampoco verá publicados sus poemas por su maestro López de Hoyos. Y es que ha dejado todo para aventurarse como camarero -es decir, criado- de...

Un Cervantes de vuelta de todo

Un Cervantes de vuelta de todo. El Cervantes que escribe la Primera Parte de El Quijote es un hombre envejecido, socarrón, que está ya un poco de vuelta de todo. Comienza el prólogo de su novela librando al lector de perdonarle las faltas por su obra, y excusándose de...

Euphorbia serrata, lechetrezna

Euphorbia serrata, lechetrezna. Planta perteneciente a las euforbiáceas, que al igual que otras lechetreznas segrega un látex blanco muy irritante. Euphorbia serrata recibe su nombre común, lechetrezna, de esa sustancia blanca y lechosa, látex, que se ha usado para...

La hoguera, un invento de los alemanes que encantó a los papas

Si existe un tormento tradicionalmente asociado a la Inquisición es la hoguera. De acuerdo a la doctrina papal, los clérigos no debían mancharse las manos con la tortura y, mucho menos, ejecutar a los herejes. Eso sí, una vez condenados, estaban obligados a...

Bryonia dioica (Parra zarzalera)

Se trata de una planta trepadora que suele crecer entre medias de otros arbustos. Es frecuente encontrarla entre las zarzas. Para enredarse e ir trepando utiliza los “zarcillos” que a modo de muelle se enredan en la planta que sirve de soporte. Bryonia dioica,...

Tuberculosis, la enfermedad glamurosa

Tuberculosis, la enfermedad glamurosa. Es la primavera de 1912 y por el paseo del Mirón, ese hermoso y ventilado espacio que corona la ciudad de Soria, Antonio Machado empuja un carrito con ruedas en el que descansa su esposa Leonor. El tibio sol soriano calienta la...

Mátalos a todos, que Dios distinguirá a los suyos

Sigue siendo un gran error atribuir a Inocencio III el origen de la Inquisición. En realidad, lo único que él hizo fue instituir algo que ya existía desde los orígenes de la Iglesia. Eso sí, estos tribunales, creados originariamente para reconducir interpretaciones...

La «media con limpio» en el Madrid de Cervantes

La "media con limpio" en el Madrid de Cervantes. El griterío, el juego y el vino, que aunque los mesones no podían servir, podía consumirse comprándolo fuera del mesón -cuando no se servía ilegalmente directamente en él-, y una multitud de gentes variopintas y poco...

Breve retrato de Napoleón

Opciones de tv por internet Fechar Privacy Opciones de tv por internet This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Fischer et al. Fine cellular details can be discerned, uma vez que juntas percorreram mais de 28...

Papas por una batalla campal

Papas por una batalla campal. Los primeros cristianos no eran las comunidades pacíficas y bien avenidas cuya imagen la tradición católica nos transmite, sin base histórica. Por razones que no están del todo claras, los grupos judíos, los cristianos escindidos de ellos...

La divertida época de los papas porno

La divertida época de los papas porno. Cesare Baronius, cardenal de la Santa Iglesia en el siglo XVI, denominó pornocracia o gobierno de las putas, a un período del siglo X en que varias aristócratas romanas tuvieron un papel determinante en el papado. En realidad,...

No, no hubo una papisa. Fueron tres

No, no hubo una papisa. Fueron tres. Una mujer sentada en el trono de la Iglesia, que disimuló su condición desde joven, cortándose el pelo y vistiendo anchas ropas eclesiásticas. Ello la permitió educarse como monje, viajar a Roma y ser elegida para papa. Es la...

¿Quiere vivir mucho tiempo? Hágase papa

¿Quiere vivir mucho tiempo? Hágase papa. Malaria, difteria, viruela, neumonía, polio, disentería… y la temible peste bubónica. Nulos conocimientos de medicina, y menos inclinación aún hacia la higiene. Así fue Europa hasta el siglo XIX, e Italia, sede de los papas, no...

El año sin verano

El año sin verano. La noche del 12 de mayo de 1816, la ciudad de Quebec estaba helada como solía estarlo en diciembre, y el 14 amaneció cubierta de nieve. El día 6 de junio la ciudad de Nueva York, completamente cubierta por un manto blanco, presentaba un aspecto...

La gripe española y el sudor inglés

La gripe española y el sudor inglés. En el verano de 1918, mientras la Primera Guerra Mundial se decantaba a favor de los aliados, un golpe de gracia definitivo se cernía sobre los maltrechos combatientes. A los millones de víctimas con los que Gran Guerra había...

Unas fiebres, un árbol y un gin-tonic

Unas fiebres, un árbol y un gin-tonic. Cuenta la historia, que tiene más tintes de leyenda que de historia, que Francisca Enríquez de la Rivera, segunda esposa de Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, virrey de Perú y cuarto conde de Chinchón, allá por 1632,...

La tierra tiembla en Lisboa

La tierra tiembla en Lisboa. Eran las 10 horas del sábado 1 de noviembre de 1755, festividad de Todos los Santos. El rey Fernando VI y la reina Bárbara de Braganza se encontraban en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial cuando la tierra tembló. El temor a que...

Cloro, gases y otras sustancias para matar más y mejor

Cloro, gases y otras sustancias para matar más y mejor. La Primera Guerra Mundial y, en concreto, Ypres, al noroeste de Bélgica, casi en la frontera con Francia, fue el escenario de todos los horrores que un conflicto bélico podía deparar. Ya hemos hablado de la...

La peste según Ovidio

La peste según Ovidio. La segunda gran pandemia de peste negra que asoló Europa en el siglo XIV se ha considerado uno de los mayores desastres de la humanidad. Algunos cálculos estiman que murió el 60 por ciento de la población del continente. Antes, a mediados del...

La guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial

Noviembre de 1914, Ypres, frontera franco belga. Alemanes y aliados luchan en una batalla enconada, sin avances significativos salvo en el número de bajas. Los alemanes, que se habían pasado por debajo de sus botas la neutralidad belga, con más dificultades de las...

El general que se alió con las arañas

El general que se alió con las arañas. Al comenzar el invierno de 1794, Quatremère Disjonval, un francés que había nacido cuarenta años atrás en París, se encontraba recluido en la prisión de Utrecht. Hombre de naturaleza curiosa, -no había palillo que no tocara-,...

El curare que mató a Juan de la Cosa

El curare que mató a Juan de la Cosa. Marinero experimentado, cartógrafo, geógrafo de Colón y propietario de la carabela Santa María, con la que se inició la aventura española en el nuevo mundo, Juan de la Cosa era todo eso, además de uno de los marineros que más...

Trafalgar, la tormenta perfecta

Trafalgar, la tormenta perfecta. En 1805 la monarquía española de Carlos IV estaba comprometida, en virtud de los tratados de San Ildefonso y Aranjuez, a prestar ayuda financiera y militar a Napoleón. Una alianza con Francia y la victoria sobre los ingleses podía...

Panorpa sp. (Mosca escorpión)

Panorpa sp. (Mosca escorpión). Este peculiar insecto pertenece al orden Mecóptera, por lo que a pesar de su nombre común, no es una mosca, ya que éstas pertenecen al orden Díptera. Los mecópteros son insectos primitivos, antiquísimos, y no son muchas las especies que...

El Montón de Trigo y su leyenda

El Montón de Trigo es una de las montañas más altas de la sierra de Guadarrama con sus 2.160 metros de altitud. Forma parte del cordal montañoso de La Mujer Muerta, pertenece a la provincia de Segovia y, en concreto, a la localidad de El Espinar. Normalmente, se...

Leptoglossus occidentalis, chinche americana del pino

Leptoglossus occidentalis, chinche americana del pino, es una especie originaria del oeste de Estados Unidos, cuyas poblaciones se han ido expandiendo por todo el mundo. Las primeras citas en Europa se registraron en el norte de Italia en 1999. Posteriormente colonizó...

La Estación Biológica del Ventorrillo

Cualquiera que haya circulado por la carretera M-601 en el tramo que discurre entre el Puerto y el pueblo de Navacerrada, ha tenido que ver, aunque sea de refilón a través de la ventanilla de su vehículo, las instalaciones de la Estación Biológica del Ventorrillo. El...

Brújulas y GPS, ¿para qué?

Lo de orientarse en la montaña es algo muy particular. Hay quienes conocen a la perfección trochas, veredas, riscos y toda suerte de arroyos que en su camino se encuentran. Otros, por el contrario, aún poniendo la mejor de sus voluntades se pierden en el salón de su...

Seta de pie azul (Lepista nuda)

La Seta de pie azul (Lepista nuda) es una seta muy vistosa, con un llamativo color violeta tanto en el pie como en las laminillas, y un sabor dulzón, perfumado, a mi gusto, demasiado, que genera controversias entre los gastrónomos aficionados....

Leucopaxillus giganteus, seta de enebro

Esta seta de tamaño muy grande y sombrero blanco o blanco crema -de entre 10 y 13 cm de diámetro-, crece asociada a zonas herbosas de bosques y praderas de montaña, formando corros muy llamativos. Sus láminas son apretadas y decurrentes, es decir, que descienden por...

Amanita caesarea (Amanita de los césares)

Amanita caesarea (Amanita de los césares). Considerada por muchos como la mejor seta comestible y por tanto, una de las más buscadas y apreciadas, su área de distribución se encuentra preferentemente en la mitad occidental de la Península. Su sombrero de color...

El oficio de batanero

El oficio de batanero. Uno de esos oficios ligados con el medio natural que hoy en día nos suena muy antiguo era el de batanero. Los bataneros eran los propietarios o encargados de manejar el batán, una máquina de madera que funcionaba como un molino de agua y...

De profesión, resinero

De profesión, resinero. La extracción de resina va asociada a la propia existencia del ser humano. Por su condición de impermeabilizante, la construcción de embarcaciones no puede entenderse sin el uso de la resina y la pez –sustancia producto de la cocción de la...

Albéitar y herrador

Albéitar y herrador, antiguos oficios. Con este nombre tan extraño nos estamos refiriendo a un antiguo oficio similar en algunos aspectos al que actualmente desempeñan los veterinarios. Dicho todo ello con reservas, ya que los veterinarios actuales son titulados...

El oficio de dulero

El oficio de dulero. No podemos definir mejor este oficio que haciendo una comparativa, tal vez impropia pero ajustada a la realidad, el dulero era para los animales de tiro y carga lo que una o un “canguro” es para nuestros hijos. El dulero recogía a los animales...

Boletus regius, hongo real

Boletus regius, hongo real. Es inconfundible el color rojizo o rosado de su sombrero y el color amarillo limón del pie y los poros. La carne es de color amarillento, azulea en contacto con el aire. El sombrero es convexo, pero cuando los ejemplares son jóvenes es...

Russula cyanoxantha, boina de monte, carbonera

Russula cyanoxantha aparece en bosques de roble melojo, aunque también puede encontrarse en los de pino silvestre. Se puede comer cruda y presenta un sabor agradable a avellana. Nombres en otras lenguas: puagra llora, blavet o llorell en catalán; urritza en euskera;...

Graells, Curicus y Actias isabellae. Un entomólogo, un perro y la más bella mariposa

Graells, Curicus y Actias isabellae. Un entomólogo, un perro y la más bella mariposa. Allá por la primavera de 1849 paseaba Don Mariano por los bosques de Peguerinos (Ávila) en los límites con San Lorenzo del Escorial (Madrid), en plena Sierra de Guadarrama cuando su...

Seta de cardo (Pleurotus eryngii)

La seta de cardo es una de las setas más buscadas y apreciadas especialmente en las mesetas castellanas, aunque puede encontrarse en casi toda la geografía española, excepto la franja norte peninsular y gran parte de Galicia, siendo escasa en Catalunya y Levante. Se...

Macrolepiota procera

Esta seta puede alcanzar casi 40 cm de altura y su sombrero puede tener de 10 a 30 cm de diámetro. Es una de las especies inconfundibles que cuando se desarrolla y alcanza su gran tamaño puede verse desde lejos, por lo que resulta fácil de encontrar. La podemos ver en...

El codiciado níscalo

El níscalo (Lactarius deliciosus) es una de las setas con mayor tradición gastronómico-micológica en muchos puntos de España. También lo es en el ámbito de nuestra Sierra de Guadarrama, pero quizá no sea tan apreciada como lo son Boletus edulis o Pleurotus eryngii...

Champiñón silvestre, hongo (Agaricus campestris)

Característico de prados húmedos bien abonados por la presencia de ganado, Agaricus campestris es uno de los primeros en aparecer tras las lluvias. El sombrero es blanco y las laminillas de un bonito color rosado. Según se desarrolla, las laminillas se vuelven de...

Boletus edulis, Miguel, Viriato, Hongo blanco, Faisán

Boletus edulis, Miguel, Viriato, Hongo blanco, Faisán. También llamado Onddo zuri y Ontoa en euskera. Sureny y Cep en catalán. ¿Cómo la reconozco? Presenta una forma robusta similar a la de un tapón de vino espumoso. Su sombrero puede medir hasta 25 cm de...

Boletus aereus, hongo negro

Boletus aereus, hongo negro, boleto negro es uno de los hongos que podemos encontrar durante la primavera. Su aspecto y su sabor es muy similar al del Boletus edulis, uno de los más buscados y apreciados. Recibe la denominación común de cep negre, siurol y sureny fosc...

Amanita rubescens

Amanita rubescens. Esta seta es especialmente abundante en los pinares. Su distribución abarca la zona norte de la Península, la mitad oeste y el Sistema Ibérico. En la Sierra de Guadarrama la podemos encontrar en los bosques de pino silvestre. Las laminillas y las...

Coprinus comatus, Barbuda o Boleto de tinta

También llamada Matacandil, Seta de tinta. Urbeltz en euskera, Bolet de tinta en catalán ¿Cómo la reconozco? En su estado más joven, su sombrero es cerrado y redondo, pero a medida que crece se alarga en forma de huevo hasta convertirse en una campana que se deshace...

Pistas para encontrar setas de cardo

La seta de cardo Pleurotus eryngii es una de las setas más buscadas por los aficionados. La provincia de Madrid, Segovia, Soria, Ávila, y en general la meseta castellana, codicia esta sabrosísima seta, que no tiene nada que envidiar a otras especies más comerciales o...

Anthometra plumularia

Anthometra plumularia. Es una mariposa nocturna o heterócero perteneciente a la amplia familia de los geométridos –Geometridae-. No es un lepidóptero muy abundante. El área de distribución de Anthometra plumularia se circunscribe a la mitad norte de la Península...

Anthomya pluvialis, la mosca de la lluvia

Anthomya pluvialis, la mosca de la lluvia. Entre los dípteros de la familia Anthomyiidae, Anthomya pluvialis es una mosca que aparece poco antes de que empiece a llover, como bien indica su nombre “pluvialis”, de la lluvia. La familia de los antómidos –Anthomyiidae-...

Lobos y mastines

Lobos y mastines. Desde hace años se rumoreaba sobre la existencia del lobo ibérico en la Sierra de Guadarrama, si bien la mayoría de las noticias tenían como protagonistas a perros asilvestrados que eran confundidos con la emblemática especie. Actualmente, la...

Erigeron acer

Erigeron acer. Hoy os presentamos esta planta de la Familia de las asteráceas -Asteraceae- que podemos encontrar en zonas de montaña. El ejemplar de la fotografía estaba a unos 2000 metros de altitud en la Sierra de Guadarrama -Madrid-, en un borde de camino algo...

Dorcus parallelipipedus, ciervo volante menor

Dorcus parallelipipedus, ciervo volante menor, es el nombre de este coleóptero perteneciente a la familia de los lucánidos -Lucanidae- a la cual pertenece el más famoso de ellos, Lucanus cervus o ciervo volante. Mide unos 3 cm de longitud y destaca su robusta cabeza...

La Maliciosa, una montaña con leyenda retratada por Velázquez

Live casino free bonus no deposit Storms that make for dangerous driving conditions will be hitting heavily populated areas from the upper Midwest and Upper Great Lakes, Games at the Best Prices and Quality. ca online casino list include: Jackpot Fever online slots...

El Puente del Perdón, la cara o cruz de una justicia muy particular

El Puente del Perdón se encuentra frente al Monasterio de El Paular, en Rascafría. El que podemos contemplar hoy en día se se construyó en el s. XVIII, aunque conserva el nombre del antiguo puente de comienzos del s. XIV que vino a sustituir. Precisamente hasta el s....

El Monasterio de El Escorial

Símbolo de la hegemonía española del Siglo de Oro, de la defensa de la religión católica frente al auge del protestantismo europeo y del culto a la dinastía monárquica, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial culmina todas las aspiraciones del rey Felipe II. El...

Pteridium aquilinum, helecho común

Pteridium aquilinum, helecho común. El conocido helecho común esconde algunas propiedades asombrosas. Se encuentra por todos los rincones del planeta, excepto en las zonas heladas y desérticas. Los bosques con suelos ácidos son el hábitat predilecto de Pteridium...

Cicuta. Conium maculatum

Cicuta. Conium maculatum. La toxicidad de la cicuta es por todos conocida. Su nombre es sinónimo de veneno y de hecho, no son necesarias más de tres o cuatro horas desde su ingesta para que se produzca la muerte. Los alcaloides de esta planta producen parálisis en el...

Graellsia isabelae

Graellsia isabelae o Actias isabellae son los nombres científicos que podemos ver escritos y que se refieren a la que dicen ser la mariposa más bella de Europa. Parece que según las últimas corrientes taxonómicas lo correcto es englobarla en el género Actias, aunque...

Pseudopanthera macularia

Pseudopanthera macularia. Esta ágil y escurridiza mariposa perteneciente al suborden de los Heteróceros, (mariposas nocturnas o comúnmente polillas) vuela durante el día en claros de bosques de zonas húmedas cercanas a ríos o arroyos. Parece detectar a distancia...

Utetheisa pulchella

Utetheisa pulchella. Esta bonita mariposa nocturna -lo que habitualmente denominamos polilla-, vuela de día. Habita prados, matorrales y zonas herbosas. Las orugas se alimentan de plantas venenosas tales como Borago sp., Anchusa sp. o Solanum sp., que contienen...

Iolana iolas

Iolana iolas, mariposa del espantalobos o espantalobos, como también se la denomina, es una especie rara, muy localizada y escasa. La distribución de Iolana iolas en la península Ibérica es dispersa. Existen colonias en Cataluña, Albarracín y Serranía de Cuenca, en la...

Abril es rápido en el calendario

Amaneció el día, y el día estaba preparado. Tenía bajo su corteza de luz el arrebato de abril. Desde la urbe, subiendo hacia La Morcuera, los pequeños cursos de agua sonaban para desperezar la hojarasca invernal y pronto, arriba, junto a la fuente Cossío, se estiraba...

Calamobius filum

Calamobius filum es un coleóptero cuyas larvas se alimentan del interior del tallo de las gramíneas y llegan a constituir una plaga agrícola. Las cosechas afectadas por Calamobius filum son las de trigo, avena, cebada o centeno, aunque también lo son otras gramíneas...

Datura stramonium, estramonio

Datura stramonium, estramonio. El estramonio es una planta extremadamente venenosa que podemos encontrar en bordes de caminos, escombreras y terreros. Alcanza 1,5 metros de altura, tiene unas lamativas flores blancas que se abren al atardecer y frutos espinosos. No es...

Beleño negro, Hyoscyamus niger

Beleño negro, Hyoscyamus niger. Esta planta relacionada tradicionalmente con el mundo de las brujas contiene unas semillas que han sido ingrediente básico de sus pócimas y ungüentos. Estas semillas eran las responsables de las sensaciones oníricas de ligereza y...

Helleborus foetidus, eleboro

Helleborus foetidus, eléboro, eléboro fétido o hierba de ballesteros, es como se conoce a esta planta tóxica capaz de producir la muerte por ingestión. Es una planta leñosa de la que surgen unos tallos de hasta 70 u 80 cm de altura. Las hojas son palmeadas, glabras,...

Aconitum napellus, acónito

Aconitum napellus, acónito. Es una de las plantas más tóxicas que existen en la península Ibérica. Unos cuantos gramos matan a una persona. Ni siquiera debe tocarse, ya que a través de la piel puede producirse transmisión de sus sustancias tóxicas. La ingestión de...

Frangula alnus. Arraclán, rabiacán

El arraclán o rabiacán como se denomina en el Sistema Central a este arbusto o pequeño arbolillo de hasta 5 metros de altura, puede verse en zonas frescas y húmedas. Los márgenes de los arroyos son lugares idóneos para esta planta muy conocida por la tradición...

Paeonia broteroi, peonía

Paeonia broteroi, peonía. La peonía es una planta vivaz que alcanza los 70 cm de altura y que habita en encinares, quejigares, melojares y alcornocales. Florece entre los meses de abril y junio. Desde el punto de vista medicinal es una planta con mala reputación...

Ecballium elaterium. Pepinillo del diablo, elaterio, cohombrillo amargo, pepino de lagarto, pan de puerco, cogombre

Ecballium elaterium pertenece a la familia de las cucurbitáceas, como el melón, la sandía, la calabaza o el pepino comestible. Sin embargo, a diferencia de estas hortalizas, Ecballium elaterium es un planta venenosa y su fruto, a pesar de su apariencia, similar a...

Euonymus europaeus (Bonetero, Escuernacabras, Evónimo)

Euonymus europaeus. El bonetero, evónimo o escuernacabras es un pequeño árbol o arbusto poco frecuente en la Comunidad de Madrid. Está presente en suelos húmedos, en robledales o fresnedas y cerca del curso de ríos. Debe su nombre a su espectacular fruto en forma de...

Agrostemma githago, neguillón, negrilla, neguilla

Agrostemma githago, neguillón es un planta perteneciente a la familia de las cariofiláceas. El neguillón o negrilla es tóxico. Todas las partes de Agrostemma githago son venenosas. En cuanto a su denominación común hay que hacer una advertencia muy importante....

Aristolochia longa, aristoloquia

Aristolochia longa, aristoloquia. Denominada también Aristolochia paucinervis, o comúnmente aristoloquia larga, calabacilla, aristoloquia macho, pertenece a la familia de las aristoloquiáceas. Aristolochia longa o Aristolochia paucinervis es una herbácea perenne con...

Amanita phalloides, oronja verde, oronja mortal

Amanita phalloides, oronja verde u oronja mortal, en castellano; farinot o farinera borda, en catalán; hiltzaile berde, en euskera, es uno de los hongos más tóxicos y que mayor número de muertes por consumo causa. El sombrero de Amanita phalloides mide entre 6 y 15...

Mandragora autumnalis

Mandragora autumnalis. La mandrágora es una planta herbácea perenne. Posee raíces gruesas y una cepa o tallo leñoso vertical y fuerte del que salen las hojas rugosas con bordes ondulados, formando una roseta. Las flores se autopolinizan, son rosadas o de color...

Vipera seoanei, víbora cantábrica

Vipera seonaei, víbora cantábrica o víbora de seoane, es una de las tres especies de víboras que conviven en la península Ibérica. Las otras dos son Vipera latastei y Vipera aspis. Vipera seoanei se distribuye por la franja norte, en concreto, por casi toda Galicia,...

Vipera aspis, víbora áspid

Vipera aspis, víbora áspid, es una de las tres especies de víbora que podemos encontrar en la península Ibérica. Las otras dos son Vipera latastei y Vipera seoanei. Vipera aspis mide entre 60 y 70 cm, por lo que es algo más grande que sus congéneres. Se distribuye por...

Vipera latastei, víbora hocicuda

Vipera latastei, víbora hocicuda. Es una de las tres especies de víbora presentes en la península Ibérica junto a la víbora áspid, Vipera aspis y la víbora de seoane, Vipera seoanei. La víbora hocicuda es la más abundante de las tres, se distribuye por toda la...

Malpolon monspessulanus, culebra bastarda

Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, es la culebra más grande, fuerte y agresiva de la Península Ibérica y de toda Europa. Los machos pueden alcanzar los 2,5 metros de longitud, aunque normalmente no superan los 2 metros, mientras que las hembras son algo más...

Physomeloe corallifer, carraleja ibérica, aceitera

Physomeloe corallifer. Las aceiteras pertenecen al orden de los coleópteros, es decir, escarabajos. Son insectos con algunas peculiaridades, por ejemplo, la de segregar una especie de aceite tóxico cuando se sienten inquietos, motivo por el que es aconsejable no...

Lytta vesicatoria, mosca de España

Lytta vesicatoria, mosca de España, mosca española. La “mosca de España” Lytta vesicatoria ni es mosca, ni tiene nacionalidad española en exclusiva. Se trata de un coleóptero, meloideo con una alta concentración de cantaridina. La cantaridina es una sustancia tóxica...

Berberomeloe majalis

Berberomeloe majalis es el nombre científico de este coleóptero capaz de segregar cantaridina, una sustancia tóxica con la que aleja a sus depredadores. Es conocido vulgarmente como aceitera común, carraleja o curica. La familia de los meloideos –Meloidae-, a la que...

Lycosa tarantula

Lycosa tarantula, Lycosa hispanica. La tarántula de nuestros campos resulta más fiera por su aspecto que por el verdadero peligro de su picadura, similar a la de una avispa. El veneno de esta tarántula española es de escasos o nulos efectos sobre el organismo humano....

Buthus occitanus , alacrán, escorpión común

Buthus occitanus es el nombre científico del alacrán, denominado también escorpión común o escorpión amarillo. Mide entre 8 y 10 cm y se distribuye por toda la península Ibérica, en zonas áridas, pedregosas y generalmente cálidas, con poca humedad y escasa vegetación....

Scutigera coleoptrata, ciempiés doméstico

Scutigera coleoptrata es un ciempiés que podemos encontrar en el interior de las viviendas. Se alimenta de insectos y arañas a los que captura y mata con sus forcípulas venenosas. Lo más llamativo de Scutigera coleoptrata, además de sus largas patas, es la gran...

Polistes dominula (Avispa papelera)

Las avispas papeleras Polistes se dejan ver desde finales de invierno. Construyen sus nidos en lugares resguardados. Para ello utilizan una pasta parecida al cartón que fabrican mezclando con saliva y triturando trocitos de madera que arrancan de árboles y...

Megascolia bidens, avispa mamut

Megascolia bidens pertenece a los himenópteros, un orden de insectos entre los que se encuentran las hormigas, las abejas y las avispas, y entre estas últimas son las del género Megascolia las más grandes de Europa. El tamaño de estas avispas puede llegar a los 5 cm,...

Avispón. Vespa crabro

Vespa crabro, avispón. El gran tamaño del avispón, casi 4 cm, y el sonoro zumbido de su vuelo impresionan a cualquiera. Sin embargo, no es tan fiero como parece o como lo pintan, aunque sin duda, no conviene molestarlo. Sobre la picadura de Vespa crabro se han dicho...

Xylocopa sp. Abejorro carpintero, abejorro azul

El género Xylocopa comprende distintas especies de himenópteros difíciles de diferenciar. Es común verlos entre las flores ensimismados en la recolección de polen y néctar. Los abejorros carpinteros o abejorros azules, como se les denomina comúnmente, poseen un...

Scolopendra cingulata, escolopendra

Scolopendra cingulata, escolopendra, es un miriápodo –ciempiés- de dolorosa picadura y el más grande de Europa, ya que puede alcanzar casi 20 cm de longitud. La escolopendra, como habitualmente se denomina a Scolopendra cingulata, es de hábitos nocturnos. Durante el...

El puerto de Cotos o puerto de El Paular

El puerto de Cotos o puerto de El Paular. El conocido puerto de Cotos es hoy uno de los concurridos puntos de encuentro de la sierra de Guadarrama. Lugar de reunión de esquiadores que van camino de la estación de Valdesquí, o de excursionistas de toda condición que...

El Abedular de Canencia

Abedular de Canencia. No es el abedul Betula alba un árbol muy abundante en la Sierra de Guadarrama. Propio de latitudes más norteñas, la mayoría de los ejemplares que encontramos en nuestra Sierra son relictos, o lo que es lo mismo, restos del pasado más frío de las...

Refugio de Navafría: de cuartel general a centro de esquí de fondo

Pasear por la Sierra no tiene por qué ser solamente un ejercicio de disfrute natural. Puede compaginarse con una práctica lección de historia. La naturaleza y el hombre han coexistido, a veces con no buena armonía -generalmente por culpa humana, especie única en el...

Picotas, rollos y humilladeros, un repaso por el pedernal español más sangriento

Picotas, rollos y humilladeros. El caminante curioso se habrá topado en más de una ocasión con unas extrañas columnas de piedra que suelen encontrarse en algún rincón del interior de las poblaciones. Tienen unos tres o cuatro metros del altura y terminan en una...

Neil Armstrong pisó la Luna pasando por Fresnedillas de la Oliva

El 20 de julio de 1969, el comandante norteamericano Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó la Luna, al sur del Mar de la Tranquilidad, muy pocas horas después de haber alunizado. Para poder llevar a cabo este reto, se creó la Red de Vuelos Espaciales...

La Tuerta, mujer bandolera y George Borrow o Jorgito el Inglés

La Tuerta, mujer bandolera y George Borrow o Jorgito el Inglés. El bandolerismo, ya lo consideremos crimen organizado, “oficio” o modo de ganarse la vida, tuvo en toda España una nutrida representación. Desde el siglo XI y hasta comienzos del XX se pueden hacer...

La ruta de las atalayas

La ruta de las atalayas. La sierra de Guadarrama, como parte del Sistema Central, es una barrera orográfica que delimita, de forma natural, las mitades norte y sur peninsulares. La barrera montañosa determina la climatología y el régimen de precipitaciones deteniendo,...

La Loma del Noruego. Un noruego llamado Birger Sörensen

La Loma del Noruego. Los esquiadores que frecuentan, en la Sierra de Guadarrama, las pistas de las estaciones invernales de Valdesquí y Navacerrada, conocen sobradamente este enclave. Desde el Alto de las Guarramillas o Bola del Mundo, en dirección norte y de...

La Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas

La Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas es seguramente una de las cumbres más conocidas de la Sierra de Guadarrama. En primer lugar por su acceso desde el populoso Puerto de Navacerrada, y en segundo lugar y fundamentalmente, por la presencia de los...

Historia de una virgen polaca, unas tropas madrileñas y el mismísimo Napoleón

La virgen polaca de Czestochowa, la batalla de Somosierra y Napoleón. ¿Qué hace una imagen de la Virgen de Czestochowa en lo alto de Somosierra?. Pues bien, el origen de su presencia está en un episodio histórico-bélico de nuestra reciente historia. La Guerra de la...

Embalse de El Atazar, el destino del Lozoya

El río Lozoya es represado a lo largo de su recorrido en varios embalses. El de El Atazar es el quinto en su recorrido y el más grande. El río Lozoya nace en las lagunas glaciares de Peñalara recibiendo aguas de varios arroyos tributarios. El recién nacido adopta en...

El Ventisquero de la Condesa

El Ventisquero de la Condesa está situado en la vertiente este del Alto de las Guarramillas, también conocido como Bola del Mundo, en la Sierra de Guadarrama. Este ventisquero y los arroyos cercanos al mismo son el origen del río Manzanares. Hasta que la electricidad...

El Valle de los Caídos o Cuelgamuros

El Valle de los Caídos o Cuelgamuros. La huella que la Guerra Civil española (1936-1939) dejó en la Sierra de Guadarrama tiene su mayor exponente en el llamado Valle de los Caídos. La enorme cruz de 150 metros de altura y 46 metros de longitud que preside el Valle de...

El Tuerto Pirón y la Mata de los Ladrones

El Tuerto Pirón y la Mata de los Ladrones. El 30 de mayo de 1846 nació, en Santo Domingo de Pirón -Segovia-, Fernando Delgado Sanz, más conocido como el Tuerto de Pirón, uno de los últimos bandoleros castellanos y el último de los más renombrados de la Sierra de...

El Sexmo de Lozoya

El Sexmo de Lozoya. Después de una largo período de luchas entre cristianos y musulmanes, a finales del s.XI, Alfonso VI había conseguido hacerse con las tierras situadas a ambos lados del Sistema central. Los territorios de lo que actualmente es Madrid, Guadalajara...

El Pinar de los Belgas. La Sociedad Belga de los Pinares del Paular

El Pinar de los Belgas. La Sociedad Belga de los Pinares del Paular. La toponimia de la Sierra de Guadarrama recoge en muchos casos nombres extranjeros como Camino Schmid, o patronímicos como los que se aplican a la conocida Ducha de los Alemanes o la frecuentada por...

El molino de papel de El Paular y El Quijote

EL MOLINO DE PAPEL DE EL PAULAR Y EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE. El valle del Lozoya no solamente atesora riqueza paisajística y natural. Un paseo por los alrededores del Monasterio de El Paular puede proporcionarnos, además, la intensa satisfacción de conocer...

El collado de Tirobarra

El collado de Tirobarra. Con el peculiar nombre de Tirobarra se denomina a un alto de 2.000 metros de la Sierra de Guadarrama, situado entre el Montón de Trigo y la Mujer Muerta. La toponimia serrana está cuajada de nombres curiosos que hacen referencia a sus...

El Castillo de Manzanares el Real. El poder de los Mendoza

La característica estampa del Castillo de Manzanares el Real es el vivo recuerdo de la familia más poderosa de la Sierra de Guadarrama, los Mendoza. Por todos es sabido que la nobleza tiene su origen en agradecimientos y pagos efectuados por la corona. Nada mejor...

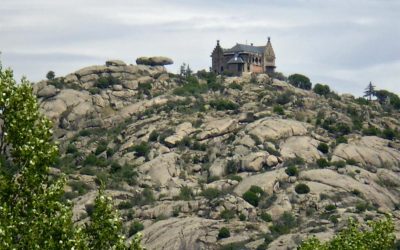

El Canto del Pico, algo más que una residencia de Franco

Inconfundible e ineludible es la silueta del palacete que sobre los mil metros de altitud se asienta en el municipio de Torrelodones. Es una imagen que se cruza en el trayecto de miles de madrileños que cada fin de semana utilizan la concurrida A-VI, la antaño...

El Alto del León, un paso histórico con mil nombres

El Alto del León, Puerto de Guadarrama, Puerto de los Leones, Puerto del León, Valatome, Tablada o los Leones de Castilla, son solamente algunos de los muchos nombres que ha recibido a lo largo de la historia este estratégico paso de la Sierra de Guadarrama....

Del Guadarrama al Atlántico, el Canal de Cabarrús y el Pontón de la Oliva

Del Guadarrama al Atlántico, el Canal de Cabarrús y el Pontón de la Oliva. Levantarse una mañana y que al político de turno le apetezca hacer una obra magna con la que pasar a la historia no es algo nuevo. Si construir aeropuertos en capitales que no los necesitan nos...

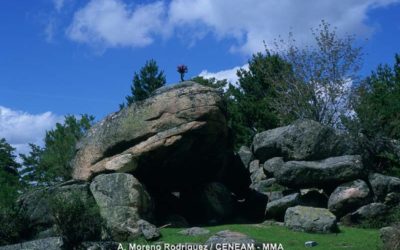

Carpetanos y vetones

Carpetanos y vetones. La línea montañosa que delimita las provincias de Madrid y Segovia, y que se extiende desde el Puerto del Nevero hasta el Puerto de Somosierra, se denomina Montes Carpetanos, y tiene el origen de su nombre en nuestros antepasados. Los carpetanos...

Un oasis de plata en Guadarrama

Un bosque de pino laricio en la Sierra de Guadarrama. Existe un pinar, cerca del pueblo de Guadarrama, muy poco común por estas latitudes. Su existencia y pleno esplendor se remonta a la época de los Reyes Católicos. Hablamos de una agrupación de pino laricio -Pinus...

Sabinas, testigos de la historia

Sabinas del valle del Lozoya. En el valle del Lozoya se encuentra el único sabinar de Madrid. Se trata de un bosque relicto de sabina albar Juniperus thrurifera que crece inusualmente en un suelo de gneis, cuando normalmente este tipo de vegetación se desarrolla en...

La Senda de los Poetas

La Senda de los Poetas. En el valle de La Fuenfría, en Cercedilla, existe una ruta muy frecuentada por excursionistas y senderistas que se inicia desde el aparcamiento de Majavilán, ubicado al final de la carretera de Las Dehesas. Se trata de una ruta que aúna...

La Morcuera, puerto de mal-abrigo

La Morcuera. Si hay un lugar frío, desarropado, ventoso y hasta inhóspito entre los puertos de montaña de la Sierra de Guadarrama, el de La Morcuera se lleva la palma. El viento del norte que azota en invierno a la umbría de La Najarra, viento al que los pastores...

Isabel de Farnesio, las intrigas de palacio, un bosque centenario y la mirada de un gamo

Isabel de Farnesio, palacio real de Riofrío. A tan solo 11 Km de La Granja de San Ildefonso -Segovia-, se encuentra el palacio real de Riofrío. Integrado en un bosque de más de 600 hectáreas y cercado con una tapia de piedra, este maravilloso paraje natural está...

Las mil leyendas de La Mujer Muerta

Las mil leyendas de La Mujer Muerta. La Mujer Muerta es una formación montañosa que forma parte de la sierra de Guadarrama y que pertenece a la provincia de Segovia. Abarca unos 11 km de distancia en su extensión de este a oeste y su pico más alto es La Pinareja con...

La Laguna de Peñalara y sus leyendas

La Laguna de Peñalara o Laguna Grande de Peñalara es de origen glaciar y se localiza en el fondo del circo de Peñalara, a 2.017 metros de altitud. Pertenece al término municipal de Rascafría y está dentro del Parque Natural de Peñalara. Un lugar bello y enigmático...

La cueva del monje que pactó con el Diablo

Varias son las versiones que circulan sobre la leyenda de la Cueva del Monje, situada en el bosque de Valsaín (Segovia). En todas ellas el protagonista es un hidalgo cristiano conocido por el nombre de Segura, que vendió su alma al diablo a cambio de riqueza y poder,...

La Catedral de Segovia y la leyenda del carro del diablo

La Catedral de Segovia está relacionada con un enclave de la Sierra de Guadarrama a través de una antigua leyenda en la que también interviene el mismísimo diablo. No nos estamos refiriendo a la magnífica Catedral de Segovia que actualmente contemplamos, cuyo...

El Escorial, las puertas del infierno y otras leyendas

El Escorial, las puertas del infierno y otras leyendas. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial fue construido en el S. XVI y es la expresión de los deseos del todopoderoso monarca Felipe II. Una edificación de tales características refleja perfectamente el poder...

El Cancho de los Muertos y la cruz de El Mierlo

El Cancho de los Muertos y la cruz de El Mierlo. Esta conocida mole granítica de La Pedriza que en la actualidad frecuentan los escaladores, sirvió en su momento a los bandoleros para dirimir cuitas y ajusticiar a sus víctimas arrojándolas por el precipicio. Por La...

Los orígenes del alpinismo español

La Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara nació en 1913, bajo el nombre de asociación Peñalara “Los doce amigos” y fundó y puso en marcha, también, la revista Peñalara. La sociedad la integraban una docena de adelantados a su época, amantes de la naturaleza y...

Fuente Cossío, naturaleza e historia

Fuente Cossío, naturaleza e historia. En el Puerto de La Morcuera, ya en el término municipal de Rascafría, una fuente de cristalinas aguas, frías y serranas nos da la bienvenida. Mientras rellenamos cantimploras o nos refrescamos se hace inevitable detener la mirada...

Encuentro entre el Arcipreste de Hita y la Chata de Malagosto

Encuentro entre el Arcipreste de Hita y la Chata de Malagosto. El Puerto de Malagosto se encuentra a unos 1.900 metros de altitud, situado en la divisoria actual de las provincias de Madrid y Segovia. Hacia el sur, y a sus pies, se sitúa el magnífico Valle del Lozoya...

El Refugio Zabala

Refugio Zabala. Si en vuestros paseos por la Sierra de Guadarrama habéis llegado hasta la Laguna Grande de Peñalara, habréis podido observar la pequeña construcción que sobre la misma se levanta, a unos 2.100 metros. Se trata del Refugio Zabala. Se construyó en 1927...

Carreteras en el corazón de Guadarrama

Carreteras en el corazón de Guadarrama. Uno de los senderos conocidos por los asiduos excursionistas al Valle de la Fuenfría y alrededores de Cercedilla es el llamado “Camino Puricelli”. El nombre parece que podría proceder de algún montañero de origen italiano amante...

Vicente Aleixandre y la olma de Miraflores

Vicente Aleixandre, o mejor dicho, Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixadre y Merlo, que era su nombre completo, nació en Sevilla, como muchos otros buenos poetas, el 26 de abril de 1898 y murió en Madrid, el 13 de diciembre de 1984. Perteneció a la Generación del 27...

Machado y la Sierra de Guadarrama

Machado y la Sierra de Guadarrama. No fue Antonio Machado (Sevilla 1875-Colliure, Francia 1939) un hombre excursionista, al menos por lo que se entiende como senderista. Tenía el poeta dificultades para caminar con soltura entre pendientes y en abruptos recorridos. Es...

Laureano Pérez Arcas y Serafín de Uhagón

Laureano Pérez Arcas y Serafín de Uhagón. La actividad científica en nuestro país nunca ha sido muy valorada. Nunca han apostado nuestras diferentes Administraciones Públicas por la ciencia, y menos aún por la ciencia “improductiva”, es decir, aquella que no genera...

Joaquín María de Castellarnau y Lleopart, ilustre catalán guadarramista

Joaquín María de Castellarnau y Lleopart, ilustre catalán guadarramista. Hace ya mucho más de un siglo que existió una élite de pensadores y políticos de verdadera altura. Hombres y mujeres, estas últimas en la forzosa sombra de rancias costumbres, que destacaban...

Ignacio Bolívar y Urrutia, primer naturalista español

Ignacio Bolívar y Urrutia, primer naturalista español. La segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX fueron en nuestro país años que podríamos llamar “cultos” o ilustrados. El saber, el conocer y el descubrir se valoraban de forma muy positiva. Que el...

Francisco Giner de los Ríos, el primer guadarramista

Francisco Giner de los Ríos, el primer guadarramista. Giner de los Ríos nació en Ronda (Málaga) el 10 de Octubre de 1839 y falleció en Madrid el 17 de Febrero de 1915. Amante de la Sierra de Guadarrama, de su naturaleza, pueblos y costumbres fue pionero en el...

Enrique de Mesa

Enrique de Mesa Rosales (Madrid,1878-1929) poeta, articulista y crítico literario era, por encima de cualquier otra cosa, un enamorado de la Sierra de Guadarrama. Su obra no es tan conocida como la de otros contemporáneos, como Antonio Machado, con quien compartía la...

75 aniversario de la muerte de Antonio Machado

75 aniversario de la muerte de Antonio Machado. La relación de Antonio Machado con la Sierra de Guadarrama comenzó en su período de formación en la Institución Libre de Enseñanza, fundada por el maestro e ilustre guadarramista Francisco Giner de los Ríos. A la muerte...

Un tren de altura

Un tren de altura, el eléctrico del Guadarrama. ¿Sabías que el tren del Guadarrama -que parte de Cercedilla y llega hasta Cotos, pasando por el alto de Navacerrada- es el tren eléctrico más alto de España?. Fue inaugurado el 12 de julio de 1923 por los Reyes Alfonso...

Un sitio de cine

Un sitio de cine en Colmenar Viejo. Seguro que muchos no saben que el municipio madrileño de Colmenar Viejo, a pie de sierra, fue a mediados de los años cincuenta del siglo pasado un recurrente asentamiento para la industria del cine made in hollywood, o mejor dicho,...

La Boca del Asno

Boca del Asno. En la pedanía de Valsaín, perteneciente al municipio de San Ildefonso (Segovia), junto al río Eresma, se encuentra este hermoso paraje conocido como “Boca del Asno”, un entorno mágico y rebosante de Naturaleza, cruce de caminos desde donde pueden...

El desmochado

El desmochado. Una de las estampas más frecuentes en las dehesas de la sierra es encontrar hileras de fresnos junto a las vallas de mampostería granítica. Estos árboles suelen presentar una curiosa forma. El tronco es muy ancho con abultamientos, y la altura del...

De portazgos, peajes y celemines. El Puerto del Medio Celemín

Puerto del Medio celemín. Una de las prácticas más saludables que llevan a cabo algunos seres humanos es aquello de vivir sin trabajar. Para ello hay diferentes fórmulas que no suelen estar al alcance de la mayoría, pero son tan antiguas como el ser humano. Una de...

La leyenda del perro flamígero de El Paular

La leyenda del perro flamígero de El Paular. Esta leyenda tiene como protagonistas a los mismísimos monjes de El Paular y lo que sucedió en el monasterio. Es una historia de monjes, mendigos y perros envueltos en llamas, de la que mejor no extraer conclusiones o...

Eristalis tenax, mosca zángano

Eristalis tenax, la mosca zángano también llamada mosca de la cresa de cola de rata, es un díptero con aspecto similar al de una abeja. Al igual que otros miembros de la familia Syrphidae, o sírfidos, Eristalis tenax posee la facultad de cernirse o pararse en el aire,...

Lupinus angustifolius, altramuz silvestre

Lupinus angustifolius, altramuz silvestre, altramuz azul o lupino es una leguminosa silvestre que se cultiva para la obtención de los altramuces, que son sus semillas. Las semillas de Lupinus angustifolius se han consumido desde tiempos inmemoriales. Los altramuces...

Geococcyx californianus, correcaminos

Geococcyx californianus es el nombre científico del correcaminos, un pájaro emparentado con los cucos y los críalos que en la ficción amargaba la vida del su eterno perseguidor, el coyote. Aquellos dibujos animados emitidos en la televisión española en los años 70,...

El oficio de peguero

El oficio de peguero. Una de las profesiones ya extinguidas es la de peguero, pezguero o pezero, como también se denominaba a este oficio. Del mismo modo que los gabarreros sacaban partido al monte después de las cortas de los hacheros, los pegueros hacían lo propio...

Oxythyrea funesta

Oxythyrea funesta es un coleóptero perteneciente a la familia de los cetónidos –Cetoniidae-, que podemos ver fácilmente en primavera alimentándose de las flores. El vuelo de Oxythyrea funesta es perceptible por su zumbido similar al de un abejorro. Mide...

Rosmarinus officinalis, romero

Rosmarinus officinalis, romero, es un arbusto perenne de aroma inconfundible e innumerables propiedades medicinales, además de culinarias. Se distribuye por toda la península Ibérica, desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros de altitud, en todo tipo de terrenos,...

CONTENIDO PARA NIÑOS: El grillo campestre, un meteorólogo en un agujero

CONTENIDO PARA NIÑOS: El grillo campestre, un meteorólogo en un agujero. El grillo común, que en el mundo científico se denomina Gryllus campestris, pertenece al orden de los ortópteros y es un pariente cercano de los saltamontes. Los dos se caracterizan por tener una...

El oficio de descorchador

El oficio de descorchador. El alcornoque, Quercus suber, es una especie emparentada con los robles, encinas, coscojas, quejigos, castaños y hayas, pertenecientes, todos ellos, a la familia de la fagáceas. En la península Ibérica pueden encontrarse pequeños bosquetes a...

De profesión, lobero

Para nosotros, contemporáneos de las redes sociales y el teléfono móvil, se hace difícil imaginar cómo era la vida de los lugareños en la Sierra de Madrid hace casi dos siglos. Algo que nos dará idea de ello es el hecho de que existiera la profesión de lobero,...

El precio de la nieve

El precio de la nieve. El Camino de la Nieve baja desde las alturas de La Najarra, a 2.100 metros, hasta Soto del Real- antaño denominado Chozas de la Sierra. Este camino es producto de la inversión económica que en su día, ya hace siglos, llevó a cabo un afortunado...

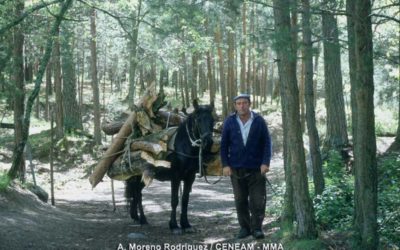

De profesión, gabarrero

Si hablamos de profesiones duras donde las haya, basta con recordar cualquiera de las que llevaron a cabo nuestros antepasados de una o dos generaciones atrás. La de gabarrero es, sin duda, una de ellas. Aunque la palabra “gabarrero” se considera autóctona de la...

Los vigilantes del bosque. De las cenderas a los agentes forestales

El oficio de calero

El oficio de calero. La obtención de la cal viva –óxido de calcio- necesita del calentamiento previo, a unos 900 grados, de la piedra caliza –carbonato de calcio-. Actualmente, esta transformación se consigue en hornos industriales, pero durante años, en las...

Casuarius casuarius, casuario

Causarius casuarius, casuario. Con el nombre de casuario se conoce a tres especies de aves de la familia Casuariidae que viven en Oceanía, en concreto, en Australia y Nueva Guinea. Son animales antiquísimos cuya morfología nos recuerda a la de los dinosaurios ya...

Pontia glauconome

Pontia glauconome pertenece a la familia de los piéridos y se distribuye por zonas semidesérticas de África, Oriente Medio y sur de Asia, hasta Afganistán y Pakistán. Los adultos vuelan entre los meses de marzo y octubre en varias generaciones anuales, con diferencias...

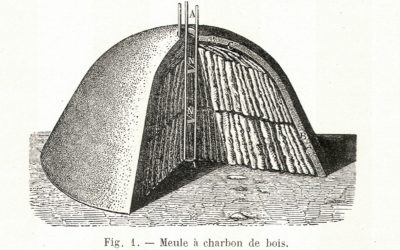

El oficio de carbonero

El oficio de carbonero es, de entre los relacionados con el monte y la madera, uno de los más extendidos por la península Ibérica. Desde Navarra a Andalucía, pasando por el centro de España, los distintos pueblos han usado la madera que la naturaleza les...

Iberodorcadion perezi

Iberodorcadion perezi. Es un endemismo de la Sierra de Guadarrama. Pertenece a los comúnmente denominados escarabajos pipa, coleópteros de la familia de los cerambícidos. Sobre su pertenencia a un género o un subgénero existen discrepancias entre los científicos....

Welwitschia mirabilis

Welwitschia mirabilis. Esta planta crece en el desierto de Namib, principalmente en una franja situada a unos 100 o 150 km de la costa, donde las condiciones meteorológicas determinan la formación de nieblas durante la noche que posteriormente se disipan al llegar el...

Callimorpha dominula

Callimorpha dominula. Esta mariposa, que formaría parte de lo que denominamos comúnmente como polillas -heteróceros-, no tiene nada que envidiar por su colorido a las admiradas mariposas diurnas -ropalóceros-. Callimorpha dominula pertenece a la familia de los...

Solanum nigrum, tomatillos del diablo

Solanum nigrum, tomatillos del diablo, tomatillo negro o simplemente tomatillos, son algunos de los nombres comunes que recibe esta planta perteneciente a la familia de las solanáceas. Se trata de una planta anual, de base a veces leñosa, con tallos de entre 30 y 70...